家族を亡くした悲しみの中、間髪入れずに襲いかかるのが、煩雑で多岐にわたる行政・法的手続きの数々だ。

何を、いつまでに、どこに提出しなければならないのか。

この手続きを誤ると、故人の年金や保険金の受け取りが遅れたり、税金面で不利益を被ったりする可能性がある。

家族が亡くなった直後から四十九日法要、そして相続税申告までの間にやるべき手続きを、具体的な期限と提出先を明確に示しながら、時系列順のロードマップとして解説する。

この手順に従って冷静に進めることで、手続き漏れを防ぎ、大切な人を送る準備に集中できるはずだ。

1. 死亡直後(24時間以内):まずやるべき「死の公的証明」

故人が亡くなった直後、悲しみに暮れる間もなく行うべき最も緊急性の高い手続きである。

これは、故人の死を公的に証明し、後の全ての手続きの出発点となる。

1-1. 医師による死亡診断と書類の受領

- 手続き: 病院や自宅で看取った医師に「死亡診断書」(または「死体検案書」)を作成してもらう。

- 依頼先: 病院または医師

- 期限: 診断後、速やかに受領

死亡診断書は、死亡届と一体になっていることが多く、役所への提出、火葬許可、生命保険の請求、相続手続きなど、その後の全ての手続きでコピーが必要になる最重要書類だ。

念のため、役所に提出する前に10枚以上コピーを取っておくべきだ。

1-2. 死亡届の提出と火葬許可証の取得

- 手続き: 死亡診断書の右半分が「死亡届」になっており、必要事項を記入し、市区町村役場に提出する。

- 提出先: 故人の本籍地、または死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場

- 期限: 死亡を知った日を含めて7日以内(海外で亡くなった場合は3ヶ月以内)

- 発行される書類: 死亡届の提出と同時に、「火葬許可証」が発行される。この許可証がないと火葬はできない。通常、葬儀社が代行してくれることが多い。

2. 死亡後1週間〜10日(葬儀前後):葬儀の準備と埋葬

死亡届の提出後、葬儀と同時に進められる主な手続きである。

これらの手続きは、通常、依頼した葬儀社がサポートしてくれる。

2-1. 葬儀・告別式の実施

- 手続き: 死亡届提出後、火葬許可証に基づき葬儀・告別式を行い、火葬する。

- 埋葬許可証: 火葬後、火葬場で「埋葬許可証」が交付される。これは骨壺とともに受け取る重要書類であり、お墓に納骨する際に必ず必要となる。

2-2. 世帯主の変更届(故人が世帯主の場合)

- 手続き: 故人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きが必要になる。

- 提出先: 市区町村役場

- 期限: 死亡日から14日以内

- 対象: 故人以外の家族が2人以上いる場合に必要。

2-3. 公的医療保険資格喪失届

- 手続き: 故人の加入していた公的医療保険の資格喪失手続きを行う。

- 提出先:

- 国民健康保険: 市区町村役場

- 協会けんぽ/健康保険組合: 勤務先または健康保険組合

- 期限: 死亡日から14日以内

- 返却: 故人の健康保険証を返却する。

3. 死亡後1ヶ月〜3ヶ月:お金と年金の手続き(最も多岐にわたる期間)

この期間は、公的な年金・保険金関連の手続きが集中する。

手続き漏れがないよう、確認リストを作成して進めるべきである。

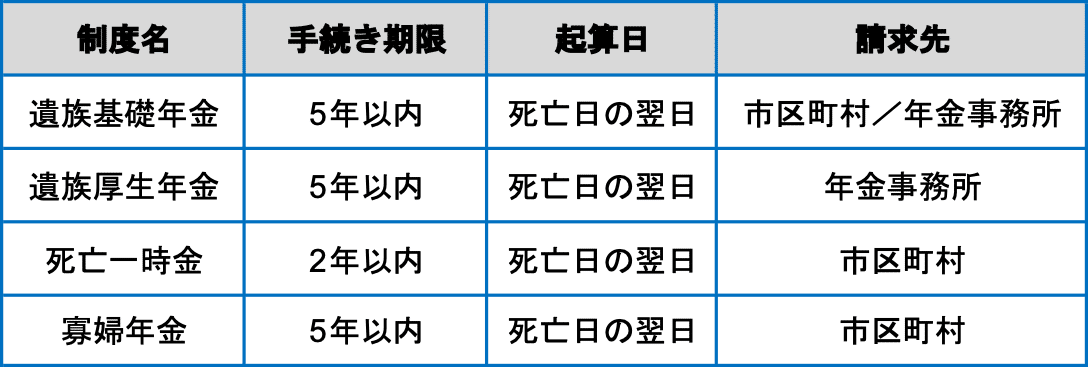

3-1. 遺族年金・死亡一時金の手続き

故人が加入していた年金の種類によって、受給できる年金や手当が異なる。

3-2. 未支給年金請求

故人が生前に受け取るはずだった年金が残っている場合、遺族が請求できる。

- 手続き: 未支給年金請求書を提出する。

- 提出先: 年金事務所または市区町村役場

- 期限: 死亡日から5年以内

- 注意: 請求できるのは、故人と生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である。

3-3. 生命保険金の請求

- 手続き: 故人が加入していた生命保険会社に連絡し、請求書類を取り寄せる。

- 提出先: 各保険会社

- 期限: 一般的に死亡日から3年以内(時効に注意)

- 必要書類: 死亡診断書のコピー、保険証券、受取人の本人確認書類など。

3-4. 預貯金口座の凍結と確認

金融機関に死亡の事実を伝えると、故人の全ての口座が凍結され、原則として入出金や引き落としができなくなる。

- 手続き: 銀行に連絡し、手続きについて確認する。

- 注意: 公共料金や税金などの引き落としが凍結後にできなくなるため、事前に引き落とし口座を変更しておくべきだ。

- 引き出し: 葬儀費用など緊急の支出が必要な場合、遺産分割協議前であっても、一定額(原則150万円または預貯金残高の1/3まで)の払い戻しを受けることができるようになった。

4. 死亡後4ヶ月〜10ヶ月:相続手続きと税務申告

故人の財産を確定し、遺族間で分割し、税金を申告する、最も複雑で重要なプロセスである。

4-1. 遺言書の有無の確認と検認

- 手続き: 遺言書があるかどうかを確認する。

- 検認: 自宅で見つかった自筆証書遺言の場合、勝手に開封せずに、家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要がある(公正証書遺言は不要)。

- 提出先: 家庭裁判所

- 期限: 発見後、速やかに

4-2. 相続財産・債務の調査と相続人の確定

- 手続き: 故人の全ての財産(預貯金、不動産、有価証券など)と全ての債務(借金、ローンなど)を調査し、目録を作成する。同時に、戸籍謄本等を取得し、全ての法定相続人を確定させる。

4-3. 相続放棄または限定承認の検討

負債(借金など)が資産を上回る可能性がある場合、相続を放棄する選択肢がある。

- 手続き: 家庭裁判所に申し立てを行う。

- 提出先: 家庭裁判所

- 期限: 自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内

4-4. 所得税の準確定申告

- 手続き: 故人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、確定申告を行う。

- 提出先: 故人の居住地を管轄する税務署

- 期限: 死亡日から4ヶ月以内

4-5. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

- 手続き: 相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意内容を記した「遺産分割協議書」を作成する。

- 注意: 不動産の登記や預貯金の解約手続きには、この協議書が必須となる。

4-6. 相続税の申告と納税

相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になる。

- 手続き: 必要書類を揃え、申告書を作成する。

- 提出先: 故人の居住地を管轄する税務署

- 期限: 死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内

- 重要: 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けるためには、税額がゼロであっても期限内の申告が必要である。

5. その後の手続き(随時):名義変更と供養

相続税申告後も、財産の名義変更や供養に関わる手続きが残る。

5-1. 不動産の名義変更(相続登記)

- 手続き: 遺産分割協議書に基づき、不動産(土地・建物)の名義を相続人に変更する手続きを行う。

- 提出先: 不動産の所在地を管轄する法務局

- 注意: 相続登記は2024年4月1日から義務化された。不動産の取得を知った日から3年以内に手続きが必要である。

5-2. その他の名義変更

自動車、株式、ゴルフ会員権なども、遺産分割協議書に基づいて名義変更手続きを行う。

5-3. 四十九日法要・納骨

- 手続き: 仏教では、故人の魂が旅を終え、仏となる節目とされる四十九日に合わせて法要を行い、納骨するのが一般的である。

- 納骨: 納骨時には、火葬場で受け取った**「埋葬許可証」**が必要になる。

6. まとめ:手続きを乗り切るためのロードマップ

家族の死後に行うべき手続きは膨大だが、全ては「死亡届の提出」から始まり、「相続税申告」という大きな山を乗り越えれば、大枠は完了する。

手続きを円滑に進めるための最重要ポイントは、以下の3点である。

- 死亡診断書を多数コピーすること:すべての手続きの基本となる。

- 3ヶ月以内(相続放棄)、4ヶ月以内(準確定申告)、10ヶ月以内(相続税申告)という期限を絶対に見逃さないこと:これらの期限を逃すと、大きな不利益が生じる。

- 専門家(税理士、司法書士)を早期に活用すること:特に不動産や複雑な資産がある場合、専門家に依頼することで、悲しみの中で手続きの負担を大幅に軽減できる。

このロードマップを活用し、冷静に手続きを進めることが、故人の思いを継ぎ、残された家族が生活を再建する第一歩となるだろう。