現代において、デジタルデータは故人の記憶や財産そのものと言える。

スマートフォンやクラウド上に残された写真、メール、文書、そして購入したアプリやコンテンツは、遺族にとって形見であり、時に経済的価値を持つ。

しかし、これらのデータは厳重なパスワードとプライバシーポリシーによって守られており、故人の死後、遺族がアクセスすることは極めて困難だ。

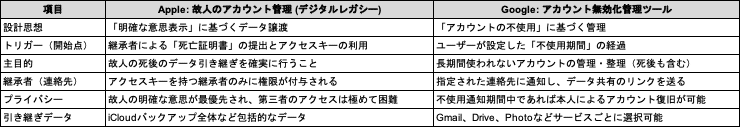

この問題に対処するため、Apple(iPhone)とGoogleは、それぞれ独自の方法で故人のアカウントを管理・引き継ぎするためのツールを提供している。それが、Appleの「故人のアカウント管理」とGoogleの「アカウント無効化管理ツール」だ。

この二つの主要なデジタル遺産管理ツールの仕組み、特徴、そして決定的な違いについて、具体的に解説する。

1. Appleの「故人のアカウント管理」の仕組み

Appleが提供する「故人のアカウント管理」は、ユーザーが生前に自分のデジタル資産を引き継ぐ「継承者」を指名し、そのデータへのアクセス権を死後に譲渡する仕組みだ。この機能は、iOS 15.2以降で利用可能になった。

1-1. 特徴:継承者の事前登録と迅速なデータ引き渡し

Appleの仕組みの最大の特徴は、「誰に何を渡すか」を本人が事前に決めておく点にある。

- 継承者(デジタルレガシーコンタクト)の指名: iPhoneの「設定」から、信頼できる人物を継承者として複数名指名できる。指名が完了すると、その継承者にはアクセスキー(またはダウンロード可能なアクセスキー付きのPDF)が発行される。このキーがなければ、死後にいくら公的な書類を提出してもデータにはアクセスできない。

- 引き継げるデータ: iCloudに保存された写真、メモ、ファイル、ダウンロードしたアプリやデバイスのバックアップデータなどが含まれる。ただし、iCloudキーチェーン(保存されたパスワード情報)や購入した映画、音楽などのサブスクリプションコンテンツは、著作権やライセンスの関係で引き継ぎの対象外となる場合がある。

- データの引き渡し: 故人の死後、継承者はアクセスキーと死亡証明書をAppleの専用サイトにアップロードして申請する。Appleがこれを承認すれば、継承者に対して一時的なApple IDと、データにアクセスするための専用キーが提供される。この手続きを経て、継承者は故人のiCloudデータにアクセスできる。

1-2. 故人のプライバシー保護の徹底

この仕組みの設計思想の根底には、故人のプライバシー保護がある。

Appleは、たとえ配偶者や子であっても、単なる血縁関係や遺言だけではデータを開示しない方針を貫いてきた。

デジタルレガシーは、「本人の明確な意思表示(継承者指名)」がなければ、死後もデータを開示しないという原則を維持するための方法だと言える。

また、継承者がアクセスすると、故人の元のアカウントは無効化される。

これにより、不正利用のリスクを避け、データが適切に管理されたことを確実にする。

2. Googleの「アカウント無効化管理ツール」の仕組み

Googleが提供する「アカウント無効化管理ツール」(旧称:Inactive Account Manager)は、ユーザーがアカウントを一定期間使用しなかった場合に、アカウントをどうするかを本人が事前設定するツールだ。

これは、死後のデータ管理だけでなく、病気などでアカウント利用が停止した場合の備えも兼ねている。

2-1. 特徴:不使用期間の設定と通知

Googleの仕組みは、「アカウントの利用状況」を出発点とする点がAppleと大きく異なる。

- 不使用期間の設定: ユーザーは、アカウントを何ヶ月(3ヶ月〜18ヶ月)使用しなかったら「無効」と見なすか、不使用期間を設定できる。

- 事前通知: 設定した不使用期間の満了が近づくと、GoogleはユーザーにメールやSMSで通知を行う。これは、本人が誤ってアカウントを失効させないための安全装置だ。

- 連絡先(通知先)の指定: 不使用期間が経過した後、アカウントの失効処理に進む前に、最大10人の連絡先にその旨を通知できる。この連絡先が、Appleでいう「継承者」に相当する。

2-2. データ共有とアカウント削除の選択肢

Googleのツールは、「データを共有する」か「アカウントを削除する」かをユーザーが選択できる、柔軟性の高い仕組みだ。

- データ共有: 連絡先に指定された人物に対し、Googleドライブ、Gmail、YouTube、Googleフォトなどの特定のデータへのアクセス権を付与できる。ユーザーは、どのサービスを共有するかを細かく設定できる点が特徴だ。連絡先には、不使用期間経過後にデータを受け取るためのリンクが送られる。

- アカウントの削除: ユーザーは、不使用期間が経過した後、すべてのデータを連絡先に渡さずにアカウントごと削除する設定を選択することもできる。これは、デジタルデータが残ることを望まないユーザーの意思を尊重するための選択肢である。

2-3. 死後の対応:遺族による申請

Googleは、このツールによる生前の設定がない場合でも、遺族からの申請を受け付けている。遺族は、故人の死亡証明書と自身の身分証明書を提出することで、アカウントの閉鎖や、特定のデータへのアクセスを要求できる。

ただし、Googleはデータの開示については慎重であり、法的要件が厳しく、申請が却下されるケースも少なくない。

3. AppleとGoogle:仕組みの決定的な違い

AppleとGoogleのデジタル遺産管理ツールは、その設計思想と手続きの「入口」において、決定的な違いがある。

3-1. 意思表示の「明確性」の違い

Appleは、「誰にアクセス権を渡すか」という故人の明確な意思表示(継承者指名とキーの発行)を最優先する。

故人の死が証明されれば、継承者は比較的スムーズにデータを受け取ることができる。

これは、iPhoneというデバイスに紐づく個人的なデータの保護を重視しているためだ。

対してGoogleは、「アカウントが放置された」という事実をトリガーとする。

これは、GmailやYouTubeといったウェブサービスの管理が主眼にあるためだ。

生前の設定がない場合、遺族がデータにアクセスするのは、Appleよりもさらにハードルが高いと言える。

Googleは法的根拠の提出を厳しく求め、単なる遺言や家族関係だけでは開示を拒否することが多い。

3-2. アカウントの運命の違い

- Apple: 継承者がアクセスすると、故人のApple IDは無効化され、その後は利用できなくなる。データは継承者に引き渡された後、Appleのシステムから消去される。

- Google: データ共有後も、連絡先がアカウント自体を利用できるわけではない。設定によりアカウント自体が削除されるか、あるいはデータ共有のみが行われる。

4. 故人のデジタルデータを安全に引き継ぐための具体的行動

遺族が故人のデジタル資産で困らないようにするためには、生前の準備が必須だ。

4-1. 双方のツールで「設定の重複」を行う

故人がiPhoneとGoogleアカウントの両方を利用している場合、どちらのツールも設定しておくべきだ。

- iPhone (デジタルレガシー): 継承者を指名し、アクセスキーを物理的に印刷して、遺言書やエンディングノートと一緒に保管する。このキーの場所を、継承者や信頼できる人物に伝えておく。

- Google (無効化管理ツール): 不使用期間を決め、データ共有を選択する。連絡先には、単なる知人ではなく、信頼できる家族を指定し、設定した内容を文書で伝えておく。

4-2. エンディングノートへのパスワード記録の危険性

エンディングノートにIDやパスワードを直接記録することは、盗難や紛失による情報漏洩のリスクがあるため推奨されない。

最善の方法は、パスワード管理ツール(1PasswordやLastPassなど)に重要なパスワードを集約し、そのマスターパスワードとツールの場所だけを、信頼できる家族に厳重に封印した文書で伝えておくことだ。

4-3. 契約上の注意:デジタルコンテンツの「所有権」

故人が購入した映画や音楽、電子書籍などのデジタルコンテンツは、実際には「所有」しているのではなく、「利用権(ライセンス)」を購入しているに過ぎない場合が多い。

この利用権は、原則として譲渡できず、故人の死亡によって失効することが、ほとんどのサービス規約に明記されている。

したがって、遺族は購入済みのコンテンツを引き継げない可能性があることを理解しておく必要がある。

5. まとめ:デジタル終活は「信頼」と「技術」の組み合わせ

AppleとGoogleのデジタル遺産管理ツールは、故人の死後もデータが安全に管理されるための重要なインフラだ。

Appleは生前の明確な意思、Googleはアカウントの不使用をトリガーとする点で、アプローチは異なる。

しかし、どちらのツールも、生前の準備と信頼できる人物への情報伝達がなければ、その機能は果たされない。

デジタル終活は、単なるツールの設定ではなく、家族や継承者との信頼関係と、技術的な仕組みを組み合わせることで初めて成立すると言えるだろう。