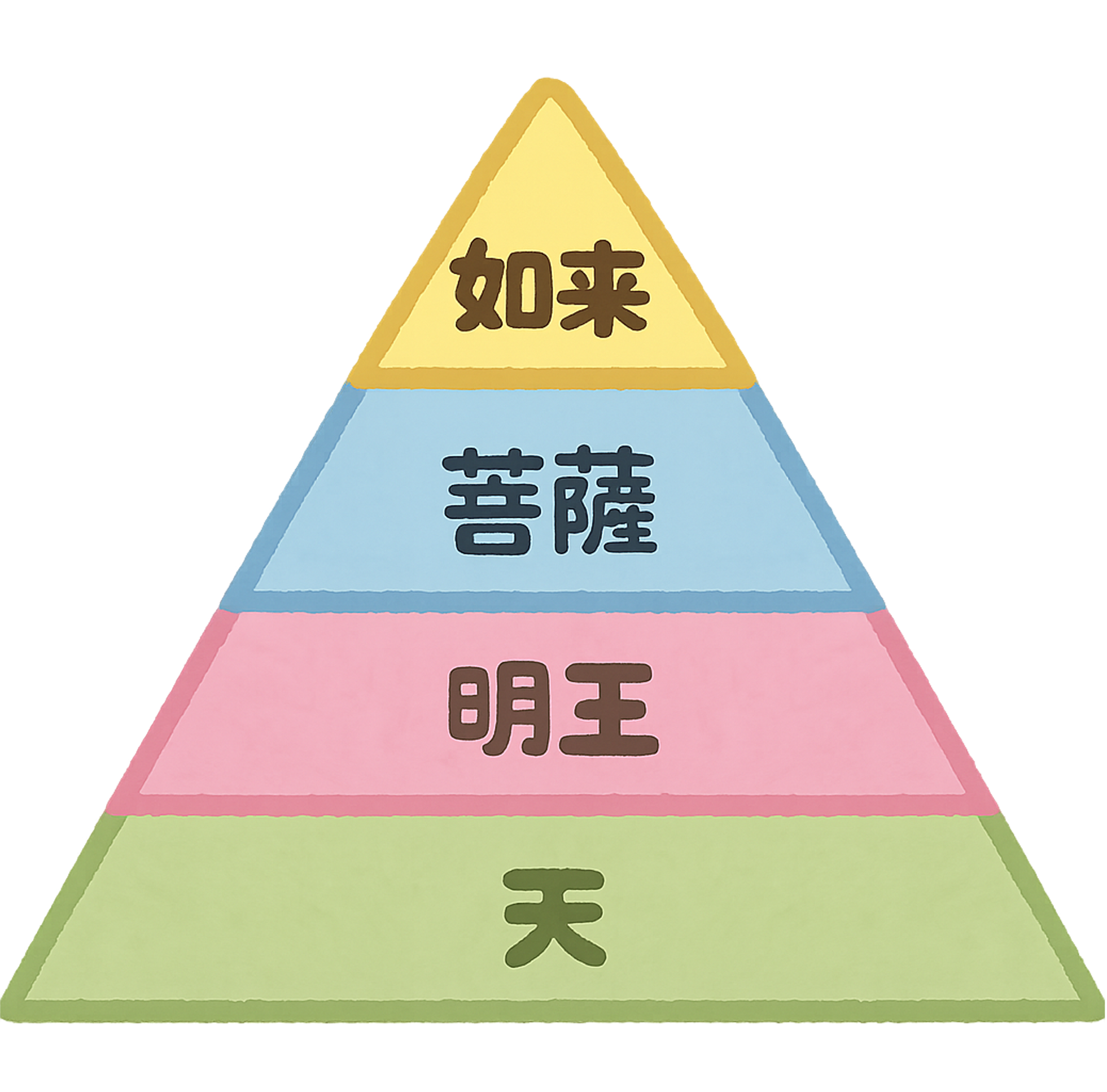

仏教において、仏像や曼荼羅に表される存在たちは、悟りの深さだけでなく、衆生を救済する機能と役割によって明確に階層化されている。

この体系は、如来を頂点とし、その真理と力を、人々の煩悩や状況に応じて届け、導くための、壮大かつ実践的なネットワークだ。

密教の発展と共に体系化されたこの四つの階層は、それぞれが異なるアプローチで衆生済度の使命を担っているのである。

1. 如来(にょらい)

最高の悟りを体現する真理そのものの存在

如来は、この階層の絶対的な頂点に立つ。

完全な悟り、すなわち妙覚に至った存在であり、宇宙の真理そのものを体現している。

その名はサンスクリット語の「タターガタ」(真如より来たりし者)に由来し、「真理を悟り、真理のままに来て、真理を説く者」という意味を持つ。

• 役割と境地:如来の役割は、すべての衆生に根本的な教えと最高の智慧を与えることにある。煩悩を完全に断じ、最高の慈悲と智慧を完成させている。彼らは、教えの源であり、帰依の対象そのものである。

• 外見的特徴:最高の悟りを得たがゆえに、外的な飾りは一切不要とされる。簡素な法衣(ほうえ)を纏い、頭髪は螺髪(らほつ)という粒状の巻き毛になっているのが一般的だ。身体には三十二相八十種好という仏特有の優れた身体的特徴を備えている。装飾のなさこそが、悟りの純粋さと偉大さを示すのだ。

• 美術史的・有名な例:

• 釈迦如来:仏教の開祖であり、歴史上の人物としての釈迦が悟った姿。奈良・東大寺の盧舎那仏(大日如来と同一視されることもある)や、奈良・薬師寺の薬師如来像などが代表的である。

• 阿弥陀如来:西方極楽浄土の教主であり、「南無阿弥陀仏」の念仏によって衆生を救うと説かれる。京都・平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像(定朝作)や、鎌倉の高徳院大仏(鎌倉大仏)などは、その穏やかな姿で多くの人々の信仰を集めている。

• 大日如来:密教において宇宙の真理そのものを象徴する中心尊だ。光そのものとされるため、しばしば装飾品を身につけた如来像として表現される(例外的な如来の姿)。奈良・円成寺の大日如来坐像(運慶作)は特に有名である。

如来の静かで揺るぎない姿は、衆生に対し、真の悟りの境地と究極の安らぎを示し続けているのだ。

2. 菩薩(ぼさつ)

慈悲と利他行を誓願する活動的な求道者

菩薩は、「悟りを求める衆生」という意味を持ち、如来に次ぐ位を持つ。

自らが仏になることを目指す自利の修行を積みながら、すべての人々を救済する利他行を誓願としている。

彼らは、最高の悟りを得る直前の等覚の位にあっても、衆生済度を優先し、成仏を遅らせるという大慈悲心の持ち主である。

• 役割と境地:菩薩の役割は、如来の教えを具体的に行動に移し、人々の苦に寄り添い、現実に働きかけて救済することだ。修行の段階にあるため、衆生の多様な状況に合わせて自在に姿を変える変幻自在の力を持つとされる。

• 外見的特徴:修行中の身分を象徴するため、インドの王族や貴族の姿を模している。頭には宝冠を戴き、瓔珞(ようらく)、腕釧(わんせん)などの豪華な装飾品を身につけている。この華やかな姿は、修行の柔軟性、そして衆生を救うための行動力と親しみやすさを象徴しているのだ。

• 美術史的・有名な例:

• 観音菩薩:最も広く信仰される菩薩の一尊であり、人々の苦しみの声(音)を観察し、直ちに救済する。奈良・法隆寺の夢違観音像や、京都・三十三間堂の千手観音像は、その慈悲深い姿を体現している。

• 地蔵菩薩:六道すべてに姿を現し、衆生の苦しみを身代わりになって受けるとされる。特に地獄の苦しみから人々を救うため、僧侶の姿をしているのが特徴的だ。多くの人々の身近な信仰の対象であり、道端のお地蔵さんとしても親しまれている。

• 弥勒菩薩:現在は兜率天にいるが、釈迦の入滅から五十六億七千万年後に下生し、人々を救済するとされる未来の仏である。京都・広隆寺の弥勒菩薩半跏像は、その思索にふける優美な姿が極めて有名だ。

菩薩の姿は、衆生に最も身近で、活発な救済活動の象徴なのである。

3. 明王(みょうおう)

怒りの形相で煩悩を焼き尽くす慈悲の力の体現者

明王は、如来の教えに耳を傾けない、強い煩悩に囚われた衆生を、強制的に導き、救済するために、如来が忿怒の姿(激しい怒りの形相)に変じた姿である。サンスクリット語では「ヴィディヤー・ラージャ」(智慧の王)と呼ばれ、単なる力ではなく、煩悩を打ち破る智慧を持つ存在だ。

• 役割と境地:穏やかな姿の如来や菩薩では救えない衆生に対し、威圧と力をもって接し、無理やりにでも仏の教えの道へと引き戻す。この恐ろしい姿は、決して単なる怒りではなく、大慈悲心の裏返しであり、衆生を救わんとする強い決意を象徴しているのだ。

• 外見的特徴:顔は忿怒の相をしており、多くは複数の顔や腕を持ち、背後には炎を背負っている。手に剣や羂索(けんさく:獲物を捕らえるための縄)などの武器を持ち、煩悩を調伏し、縛り上げる姿勢を示す。

• 美術史的・有名な例:

• 不動明王:密教の根本尊である大日如来の化身とされ、五大明王の中心を担う。揺るぎない慈悲の象徴であり、右手の剣で煩悩を断ち、左手の羂索で悪を縛り、背後の迦楼羅炎(かるらえん)で煩悩を焼き尽くす。京都・東寺の不動明王坐像(五大明王像の一つ)などは、その迫力に満ちた姿で知られる。

• 孔雀明王:毒蛇を食う孔雀に乗る姿をしており、毒(煩悩や災厄)を打ち消す力を持つとされる。忿怒の相を持たず、菩薩のような穏やかな顔をしている点が他の明王と大きく異なる。

明王は、慈悲が極まったからこそ発現する、究極の救済の力を体現しているのだ。

4. 天(てん)

天.png)

仏法を守護し、修行の環境を整える護法の神々

天は、仏教以前からインドで信仰されていた神々や、あるいは後世に仏教に帰依した存在が、仏教に取り入れられ、仏法を守護する役割を与えられた存在だ。

彼らは仏や菩薩の教えを守護し、仏教の世界観の中では迷いの世界(六道)の最上層である天道にいる。

• 役割と境地:仏や菩薩の教えが広まるのを助け、修行者を守護し、仏教の信仰を妨げる悪魔や障害を排除する。彼ら自身も、まだ煩悩を完全に断ち切った仏や菩薩の位には至らないが、仏法を守ることで功徳を積んでいる途上の存在とされる。

• 外見的特徴:インドの神々や、武将の姿など、多種多様な姿で表現される。多くは甲冑を身につけ、武器を持ち、仏敵に対する戦闘態勢を示している。

• 美術史的・有名な例:

• 四天王:仏教世界の中央須弥山を守護する四方位の神々だ。東の持国天、南の増長天、西の広目天、北の多聞天(毘沙門天)がおり、彼らの迫力ある武将像は、奈良・興福寺の四天王像などが有名だ。

• 帝釈天・梵天:釈迦が悟りを開いた際、最初に教えを説くように勧めたとされる二大護法善神だ。帝釈天は武将の姿、梵天は賢者の姿で表されることが多い。

• 十二神将:薬師如来を信仰する者を守る十二の武神たちだ。それぞれの神将が七千の眷属を率いており、薬師信仰において重要な位置を占める。

天の存在は、仏の教えが広まるために必要な、外的・物理的な安定と守護を担っているのである。

この四つの階層は、如来を真理の源とし、菩薩が慈悲の行いを、明王が智慧の力強い調伏を、天が環境の守護を担うという、重層的な救済システムを構築している。これにより、仏教はあらゆる衆生の状況と煩悩の深さに応じて、最適な形で救済の手を差し伸べることが可能になっているのだ。