「お盆って、何から始めたらいいんだろう?」 「毎年、なんとなくやっているけど、これで合っているのかな?」

お盆は、ご先祖様が家に帰ってこられる期間とされ、家族や親族が集い、故人を偲ぶ大切な日本の伝統行事です。

しかし、核家族化が進み、昔ながらの慣習を知る機会が減った現代において、お盆の準備に戸惑う方も少なくありません。

お盆は、ただ故人を偲ぶだけでなく、ご先祖様への感謝を改めて心に刻むための大切な時間です。

お盆にやるべきことには、それぞれ意味があり、その意味を理解することで、より丁寧な気持ちでご先祖様をお迎えすることができます。

この記事では、お盆を心穏やかに迎えるために、忘れずにやるべきことを、具体的な準備と手順に分けて詳しく解説します。

これから初めてお盆を迎える方から、毎年のお盆をより丁寧に過ごしたい方まで、お盆の準備を安心して進められるよう、ぜひご活用ください。

1. お盆の基本:「迎え火」と「送り火」の準備

お盆の行事は、ご先祖様を家に「お迎え」し、再びあの世へ「お送り」するという流れが基本です。

【迎え火(むかえび)】

- いつやる?: 8月13日(地域によっては7月13日)

- 目的: ご先祖様が迷わずに家に帰ってこられるよう、道しるべとして焚く火。

- 準備するもの:

- 焙烙(ほうろく): 素焼きの平たいお皿。火を焚くために使います。

- おがら: 麻の茎を乾燥させたもの。燃えやすいため、迎え火に使われます。

- やり方: 玄関先や庭先で焙烙の上におがらを積み、火をつけます。マンションなど火を焚けない場合は、提灯やロウソクを灯すだけでも問題ありません。

【送り火(おくりび)】

- いつやる?: 8月16日(地域によっては7月16日)

- 目的: ご先祖様を無事にあの世へお送りするための火。

- 準備するもの: 迎え火と同じ。

- やり方: 迎え火と同じ場所で火を焚きます。燃え残ったおがらは、そのまま放置せず、きちんと消火・片付けを行いましょう。

迎え火と送り火は、ご先祖様との再会と別れを象徴する大切な儀式です。

それぞれの意味を理解することで、より深く故人を偲ぶことができます。

2. お盆の祭壇「盆棚(ぼんだな)」の設営

お盆の期間中、ご先祖様をお迎えする場所として「盆棚(精霊棚とも)」を設営します。

これは、仏壇とは別に用意する特別な祭壇です。

【準備するもの】

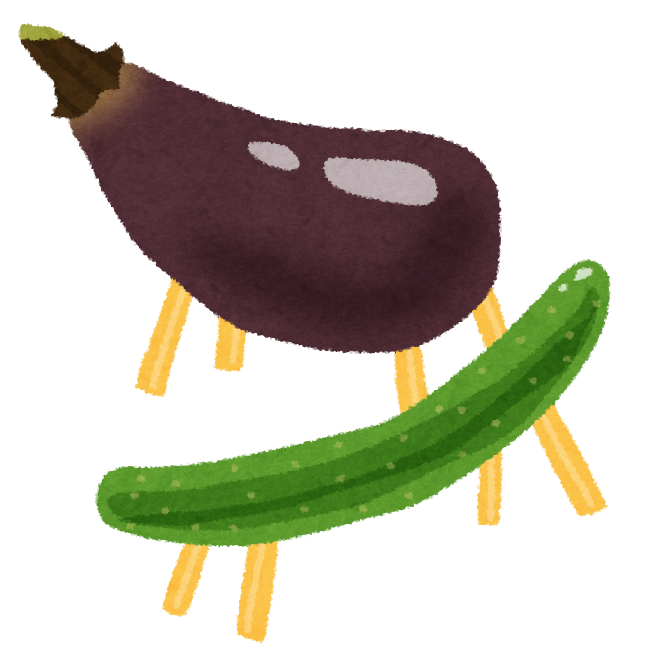

- 精霊馬・精霊牛(しょうりょううま・しょうりょううし): きゅうりとなすに割り箸を刺して作ります。ご先祖様が馬に乗って早く帰ってこられ、牛に乗ってゆっくりと帰っていかれるように、との願いが込められています。

- お供え物: 故人が好きだった食べ物や飲み物。果物やお菓子、お茶などを用意しましょう。

- ほおずき: 提灯に見立てて飾ります。

- 水の子: 洗った米とさいの目に切ったきゅうりやなすを混ぜたものです。餓鬼(がき)に供えるという意味もあります。

- みそはぎ: 仏壇の周りや水の子に添えます。

【設営の手順】

- 仏壇の前に小さな机を置き、真菰(まこも)でできたゴザを敷きます。

- その上に、ご先祖様をお迎えするための位牌や仏具を並べます。

- 精霊馬と精霊牛を飾り、ご先祖様が好きだったお供え物を置きます。

- ロウソクやお線香を立て、提灯を灯します。

盆棚の設営は、ご先祖様を家に迎えるための「おもてなし」です。

心を込めて設営することで、故人とのつながりをより強く感じられるでしょう。

3. お盆の期間中に忘れずやるべきこと

お盆の期間中には、いくつかの大切な行事や習慣があります。

【期間中の日課】

- 朝夕の食事を供える: お盆の期間中は、ご先祖様にも食事を供えます。家族が食べるものと同じものを小さな器に盛り、盆棚に供えましょう。

- 毎日のお線香: 盆棚に毎日お線香をあげ、故人を偲びます。

- お墓参り: お盆期間中に、お墓参りをするのが一般的です。お墓をきれいに掃除し、花を供え、お線香をあげて、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えましょう。

【お盆の法要】

- 新盆法要(にいぼんほうよう): 故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のこと。通常のお盆よりも丁重に供養を行います。

- 棚経(たなぎょう): 僧侶にお経をあげてもらうこと。菩提寺に依頼し、日程を調整しましょう。

これらの日課や法要を丁寧に行うことで、ご先祖様との絆を深めることができます。

4. お盆の準備を始めるタイミング

「いつからお盆の準備を始めればいいの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。

一般的には、お盆の約1週間前、遅くともお盆の入りである8月13日までに盆棚の設営や買い物などを済ませておくと安心です。

【準備のチェックリスト】

- お墓の掃除: お盆の少し前に、お墓の掃除を済ませておきましょう。

- 提灯や盆棚の購入: 仏壇店などで早めに購入しておきましょう。

- お供え物の買い物: お盆に入る直前に、故人の好きだったものや日持ちのするものを買いに行きましょう。

- 僧侶への連絡: 法要をお願いする場合は、早めに連絡して日程を調整しましょう。

直前に慌てて準備をするのではなく、計画的に進めることで、心に余裕を持ってご先祖様をお迎えすることができます。

5. まとめ:お盆は「心」の準備が一番大切

お盆は、ご先祖様をお迎えし、ともに過ごすための大切な時間です。

今回挙げたように、準備すべきことや作法はたくさんありますが、最も重要なのは「心を込めてご先祖様をお迎えしたい」という気持ちです。

お盆の準備を通して、故人との思い出を振り返り、ご先祖様への感謝の気持ちを心に刻む。

そして、家族や親族と故人を偲びながら語り合う。

そうした心の交流こそが、お盆という伝統行事の本当の意味なのではないでしょうか。

形ばかりにとらわれず、ご自身の心の赴くままにご先祖様への感謝を伝え、温かいお盆をお過ごしください。